資料をみる

-

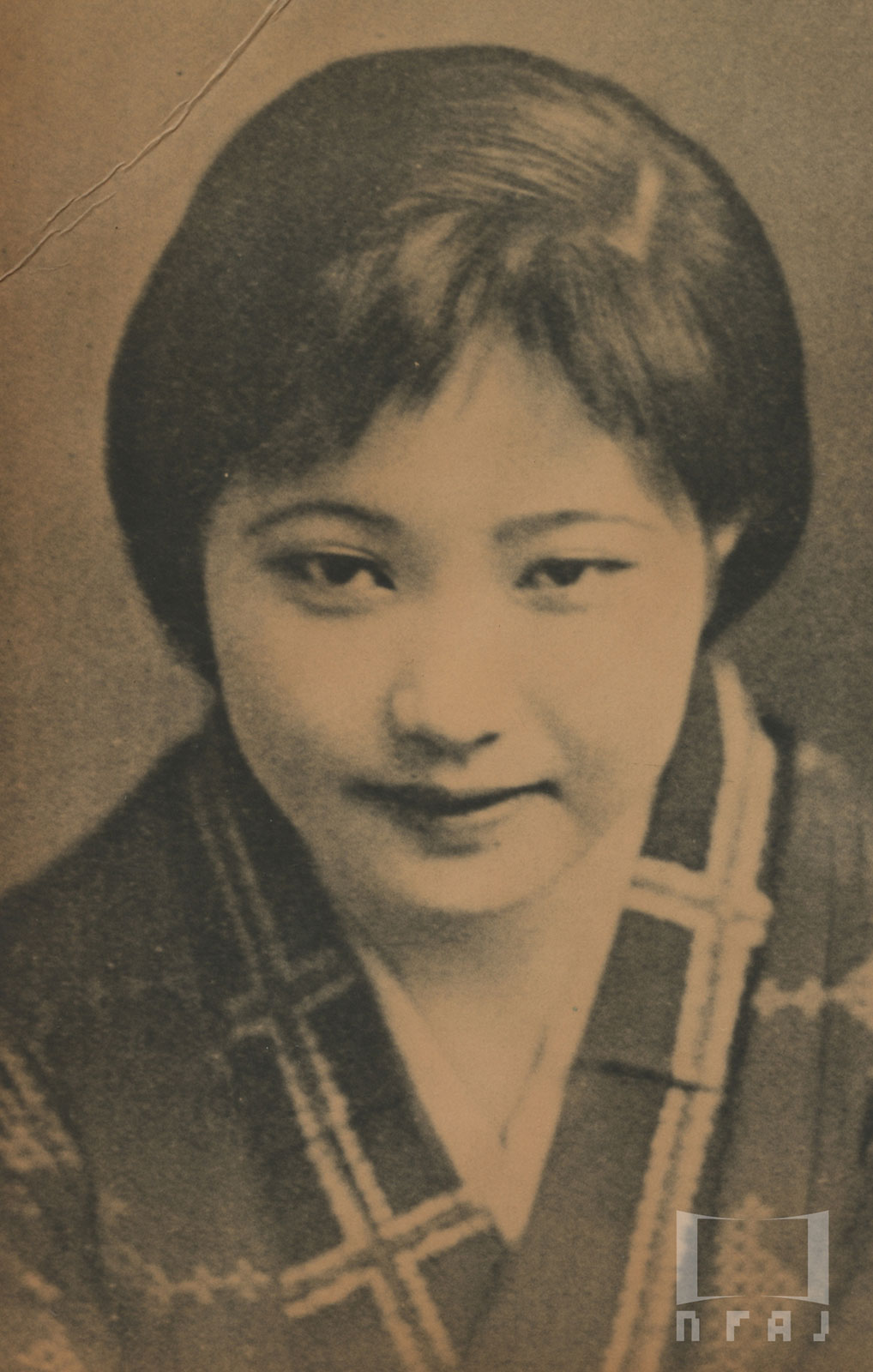

東栄子 ポートレート

東京出身の東栄子(1903-?)は宝塚少女歌劇養成会を経て少女歌劇の舞台に立ったのち、小山内薫を校長とした松竹キネマ俳優学校に入る。『路上の霊魂』(村田実監督、1921年)の八木節の娘を演じて注目され、蒲田撮影所に入って1930年代初めまで活躍した。写真右下の刻印には「KINEMA JUNPO SHA TOKYO」とある。

-

伊澤蘭奢 ポートレート

島根県出身の伊澤蘭奢(1889-1928)は夫と息子と別れ、上京して上山草人の近代劇協会に入る。同会解散後は畑中蓼坡の新劇協会設立に参加して中心女優として活躍し、三浦しげ子の芸名で松竹蒲田にも一時在籍した。このポートレートはその髪型と着物から『社會教育劇 街の子』最終場面の撮影時に撮られたと考えられる。

-

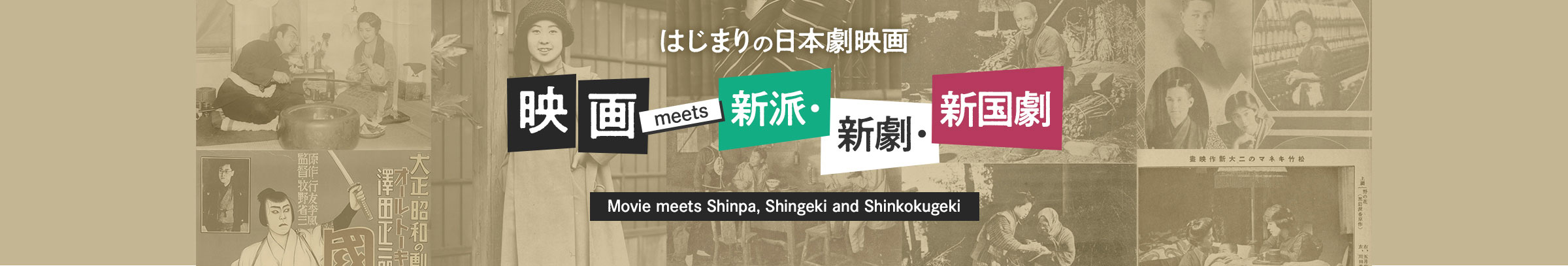

井上正夫 ポートレート

井上正夫(1881-1950)は愛媛県出身で、地方の劇団を経たのち新派の伊井蓉峰一座で人気を得るが、翻訳劇上演や連鎖劇や映画への出演などで活動の幅を広げる。無声映画への出演は自らの伊予訛りを気にしたことも理由という。のちに、新劇と新派の間をゆく「中間演劇」を提唱して「井上演劇道場」を創設した。

-

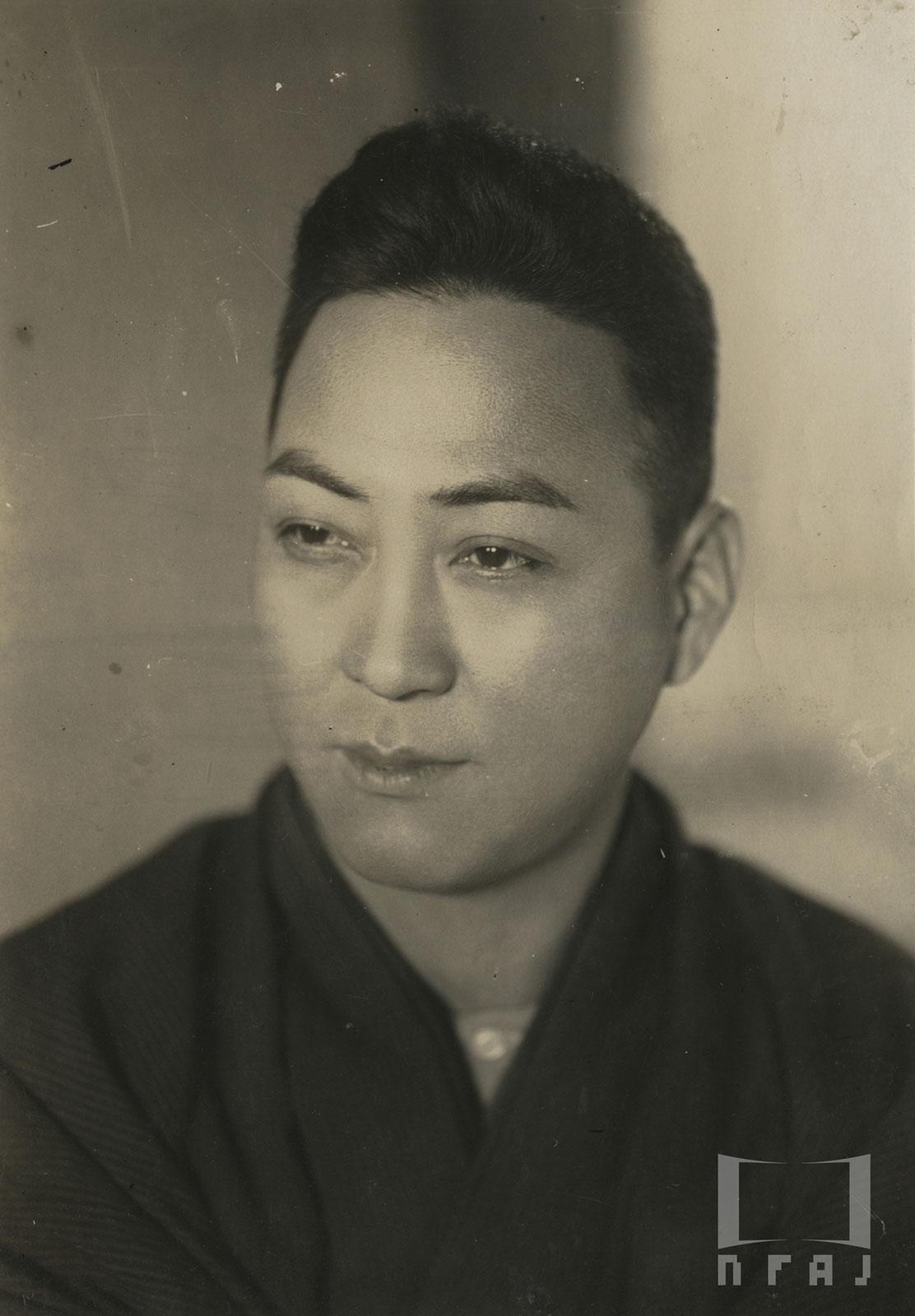

岩田祐吉 ポートレート

岐阜県出身の岩田祐吉(1887-1980)は、新派の藤沢浅二郎が開設した東京俳優養成所に学ぶ。後に松竹蒲田で一緒になる勝見庸太郎は同養成所の同期で、諸口十九は後輩である。新派の舞台を経て松竹キネマ創立とともに入社し、個性的な役柄もこなす二枚目として、特に栗島すみ子とのコンビで人気を博した。

-

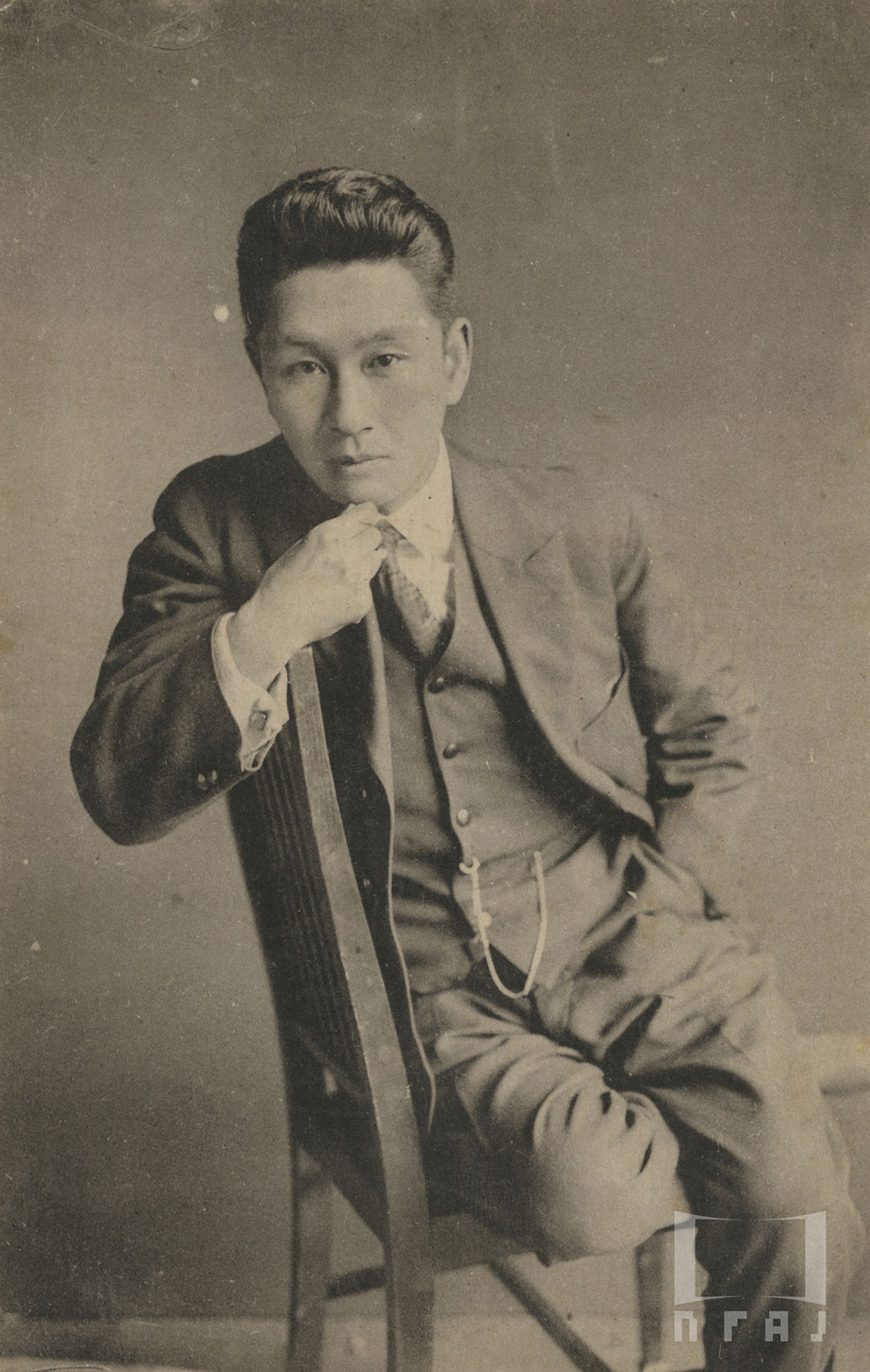

勝見庸太郎 ポートレート

東京出身の勝見庸太郎(1893-1962)は、新派の藤沢浅二郎が開設した東京俳優養成所に学び、島村抱月と松井須磨子の芸術座を経て、自らも劇団を結成するなど舞台経験を積む。松竹キネマ創立とともに入社すると、脚本執筆などもこなす意欲的な俳優として、初期の蒲田作品の人気を支えた。

-

葛木香一 ポートレート

北海道出身の葛木香一(1890-1964)は函館で初舞台を踏み、小林商会の連鎖劇、天活を経て国活で人気を得て、同社倒産後に日活向島に入る。関東大震災後に京都に移り、村田実や溝口健二監督作に出演したのち、時代劇に転じて1960年代初めまで映画に出演した。時代劇で活躍した光岡龍三郎は実弟。

-

川田芳子 ポートレート

新潟県出身の川田芳子(1895-1970)は、松竹の大谷竹次郎の縁で川上貞奴の養女分となって舞台に立ち、貞奴一座を離れた後は松井須磨子の最後の公演に出演するなど舞台経験を積んだ。松竹キネマ創立とともに映画界に入りし、同社初の公開作品『島の女』(1920年)に出演して蒲田女優第1号になり、スター女優として活躍した。

-

栗島すみ子 ポートレート

東京出身の栗島すみ子(1902-1987)は、新聞記者から劇界に入った父、栗島狭衣主宰のおとぎ芝居で初めて舞台に立ち、その後有楽座女優劇に1期生として参加。1921年に松竹キネマに入社すると出演第1作『虞美人草』で華々しいデビューを遂げて一躍スターとなり、撮影所が蒲田から大船に移るまでトップ女優として活躍した。

-

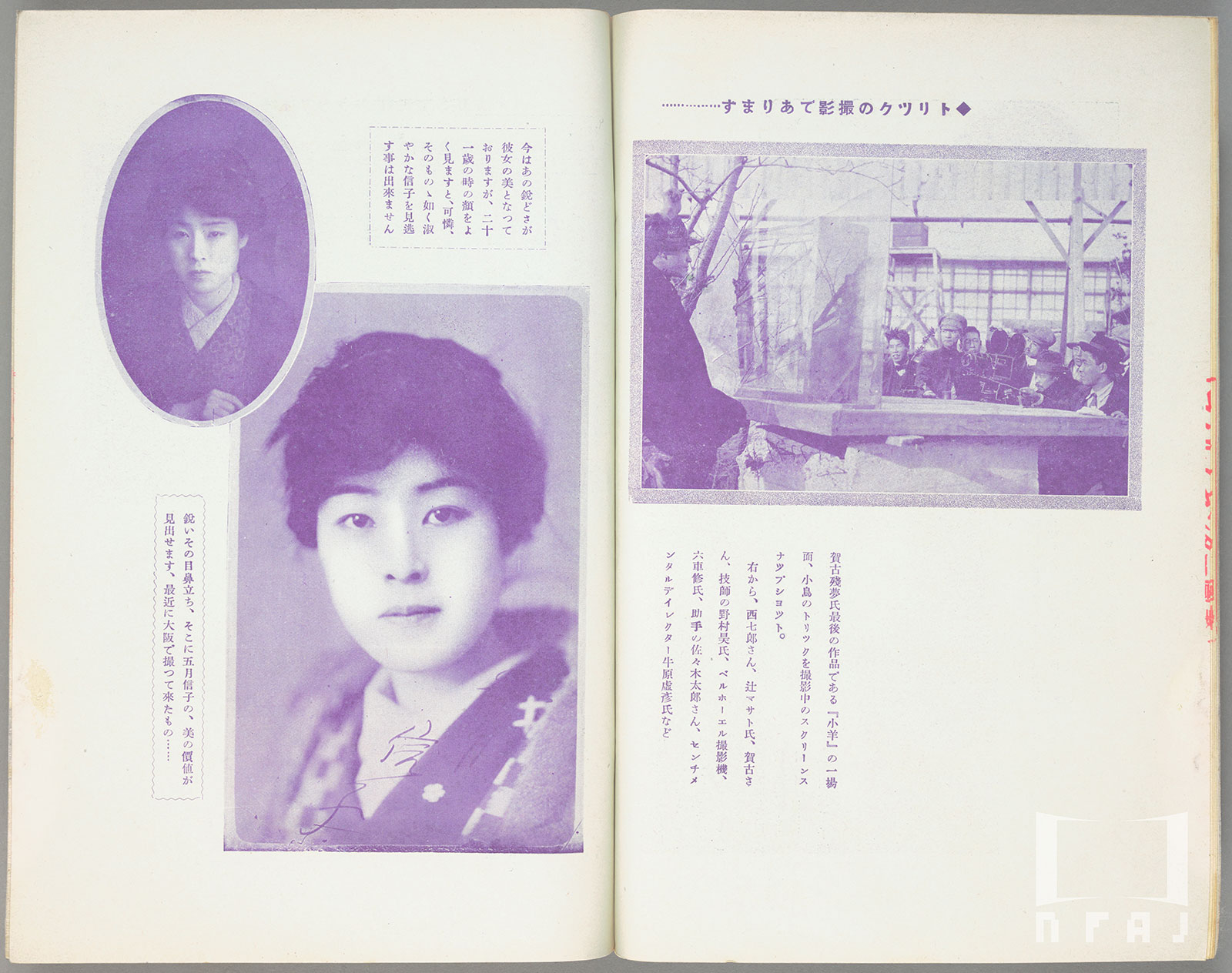

五月信子 ポートレート

埼玉県出身の五月信子(1894-1959)は、坪内逍遥の文芸協会演劇研究所出身の武田正憲らが旗揚げした新日本劇で初舞台を踏む。各地の新派公演で経験を積み、1921年に松竹キネマ入社。勝見庸太郎とのコンビで人気を博すが、引き抜きで帝キネに転じた。のち、自身の劇団を結成して舞台で活躍しつつ映画出演も続けた。

-

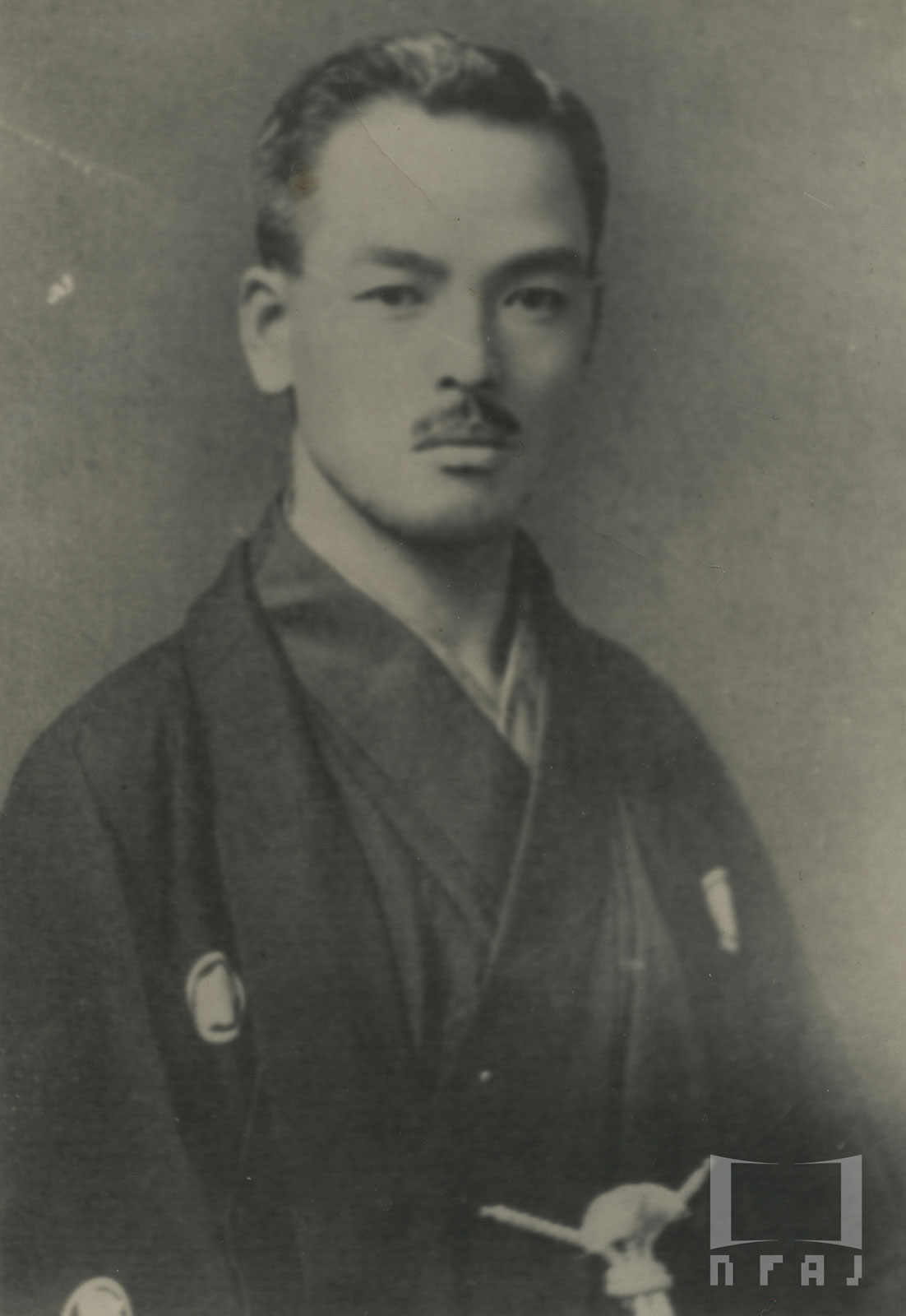

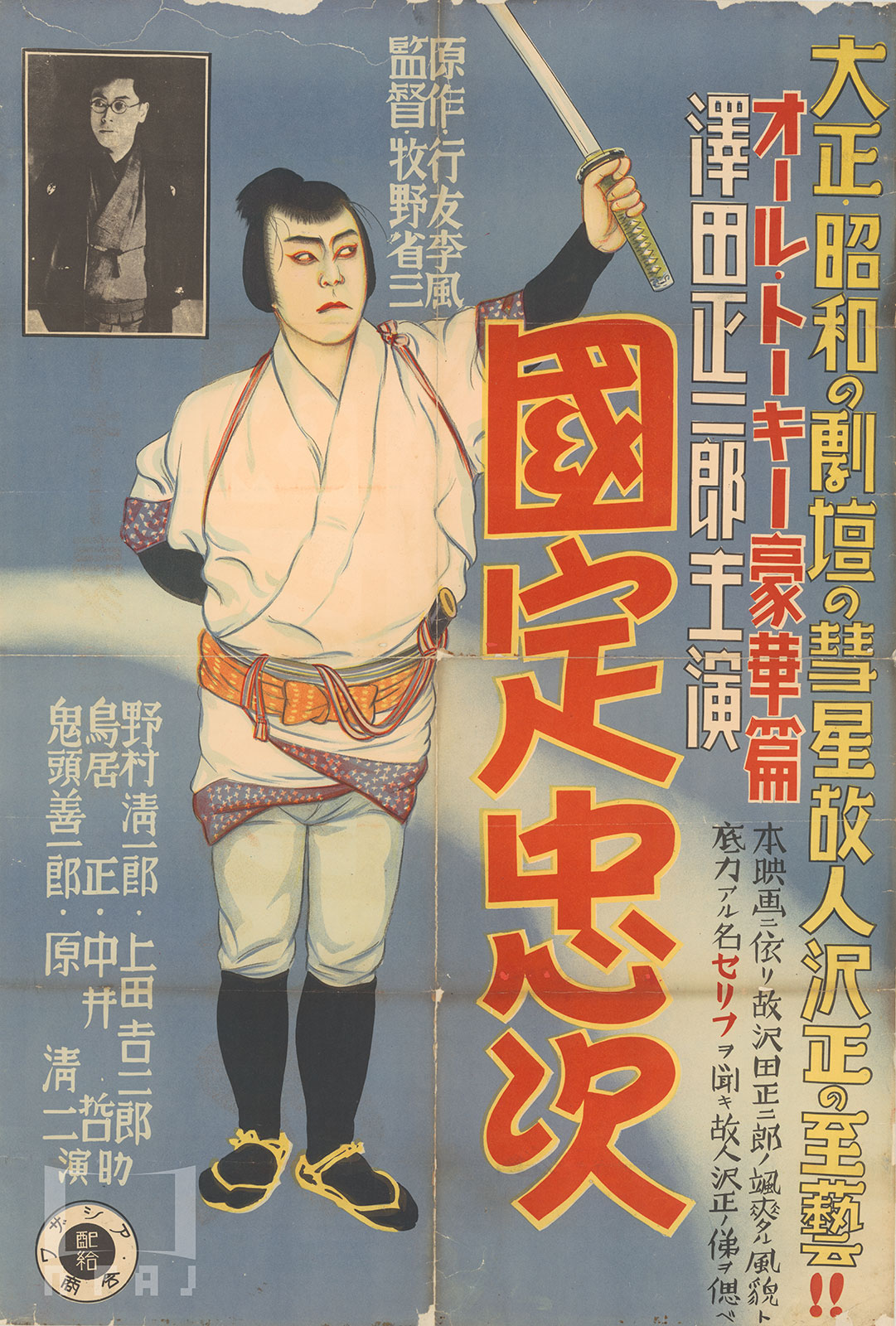

澤田正二郎 ポートレート

滋賀県出身で坪内逍遥の文芸協会演劇研究所に学んだ澤田正二郎(1892-1929)は、島村抱月と松井須磨子の芸術座を経て新国劇を創設すると、激しい立廻りの舞台で新国劇=剣劇のイメージを確立して大衆の支持を得る一方、翻訳劇や現代劇にも取り組んで「新しい国劇」の創造を目指したが、志半ばに36歳の若さで没した。

-

関根達発 ポートレート

関根達発(1883-1928、生年に1888年説あり)は東京出身で、大阪で新派俳優となり舞台経験を積む。吉澤商店に入ると日活設立後まで活躍し、小林商会の連鎖劇にも出演。松竹キネマが創立すると招かれて二枚目から老け役まで様々な役柄を演じ、特に新派の映画化作品には欠かせない俳優として重宝された。

-

中川芳江 ポートレート

東京出身で松竹の京都大正座の女優劇に参加した中川芳江(1886-1953)は、松竹キネマが創立すると夫の賀古残夢監督とともに入社して母親役などの脇役で重宝されたが、のち残夢とともに京都に移った。衣笠貞之助監督の前衛映画『狂った一頁』(1926年)での井上正夫演じる主人公の妻役などで強い印象を残す。

-

夏川静江 ポートレート

東京出身の夏川静江[夏川静枝](1909-1999)は上山草人に見いだされて子役から演劇活動に入り、新劇の舞台で経験を積む。自宅近くの東京シネマ商會の社会教育映画に出演したのち、1927年に日活大将軍に入社して現代劇のスターとなる。退社後は舞台に復帰する一方で映画出演も続け、戦後はテレビの時代まで長く活躍した。

-

英百合子 ポートレート

広島県出身の英百合子(1900-1970)は、坪内逍遥の文芸協会演劇研究所出身の武田正憲らが旗揚げした新日本劇に加入し、1920年に国活角筈で映画デビュー。小山内薫の松竹キネマ研究所に入り、『路上の霊魂』(村田実監督、1921年)の令嬢役で注目され、蒲田作品で活躍。後年は母親役を得意とした。

-

花柳はるみ ポートレート

「日本映画の女優第1号」とされる花柳はるみ(1896-1962)は茨城県出身で、島村抱月と松井須磨子の芸術座の研究生となり初舞台を踏む。映画出演作は少なく、『收穫』出演後は新劇協会や築地小劇場などを中心に活動して、大正終わりから昭和初めにかけての新劇の舞台で活躍したが、1929年に引退した。

-

林千歳 ポートレート

東京出身の林千歳(1889-1962、生年に1892年説あり)は、日本女子大学から坪内逍遥の文芸協会演劇研究所に第1期生補欠募集で入り、同期の林和との結婚を経て、澤田正二郎と同じ第2期生で卒業して舞台活動に入る。1920年に国活に入り映画界に転身。本資料は『蒲田画報』第3号(1923年)口絵頁掲載写真。

-

正邦宏 ポートレート

東京出身の正邦宏(1896-1928)は、のちに浅草オペラの草分けとなる伊庭孝が結成した新劇社で初舞台を踏む。舞台活動を経て国活角筈に入り、松竹蒲田に転じて活躍した。帝キネに引き抜かれて大阪に行くが、のちに蒲田に復帰。その後、水谷八重子も参加した中国大陸での巡業中に病を得て大連で没した。

-

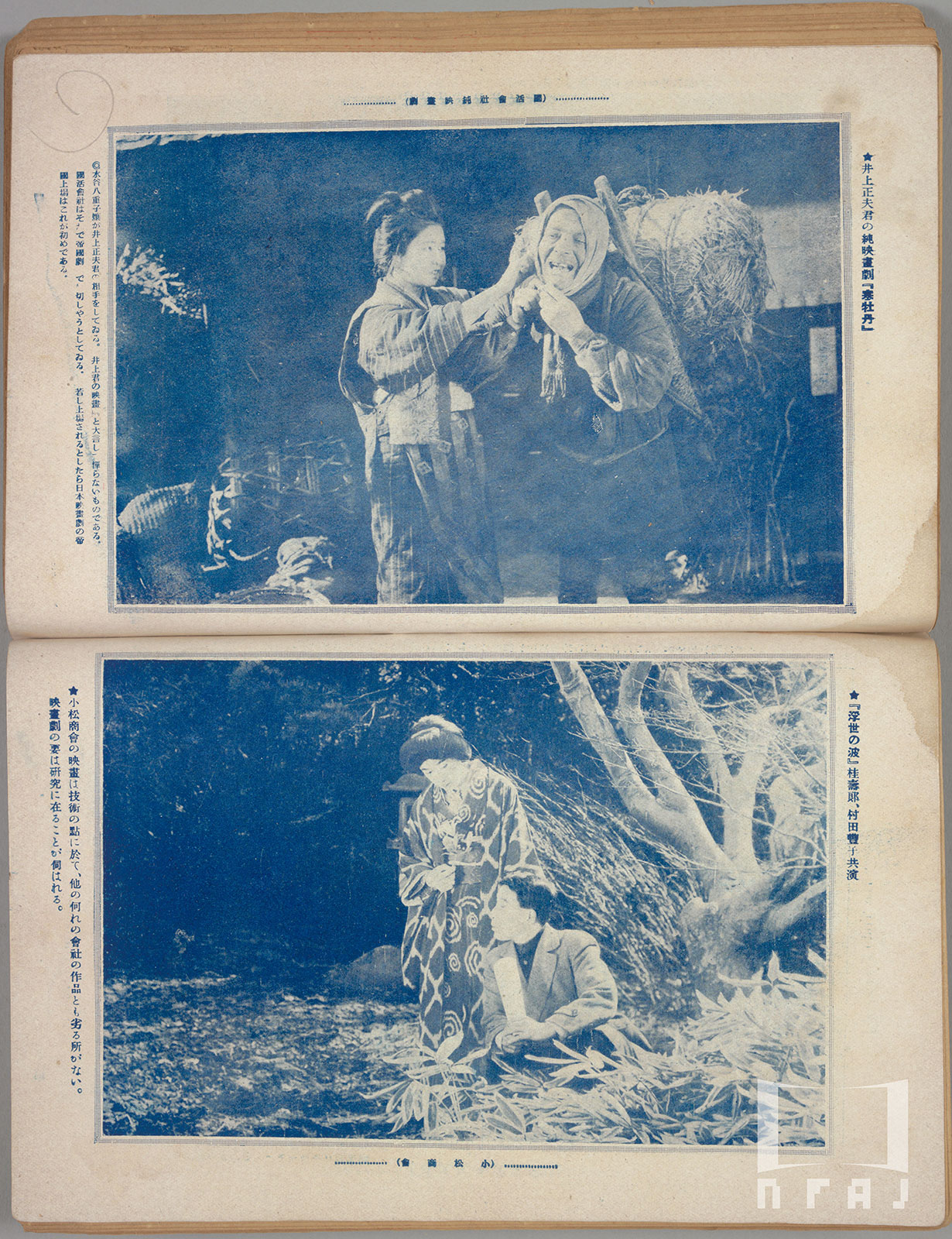

水谷八重子 ポートレート

東京出身の水谷八重子(初代、1905-1979)は義兄水谷竹紫が参加した島村抱月の芸術座で子役として初舞台を踏む。進学を経て活動を再開し、『寒椿』で映画初出演。竹紫の後押しで第二次芸術座を結成し、活発な舞台活動の傍ら映画出演も続け、戦後は劇団新派の中心女優として活躍した。二代目を実娘の良重が継いだ。

-

宮部静子 ポートレート

東京出身の宮部静子(1896-?)は坪内逍遥の文芸協会演劇研究所に第3期生で入る。洋風の顔立ちと声楽の素養は翻訳劇で活かされ、「カチューシャの歌」で知られる芸術座の『復活』では松井須磨子の歌唱を指導したという。『寒椿』で映画初出演。舞台では畑中蓼坡の新劇協会に参加。のち日活京都に入り映画界に転身した。

-

諸口十九 ポートレート

福井県出身で藤沢浅二郎主宰の東京俳優養成所に学んだ諸口十九(1891-1960)は、新劇と新派の舞台を経て1920年に松竹蒲田に入社。十五代目市村羽左衛門にたとえられた美男俳優として初期蒲田作品の人気を支えるスターとなり、特に川田芳子とのコンビで人気を博した。

-

『國定忠次』スチル

澤田正二郎(中央)

-

『社會教育劇 街の子』スチル

夏川静江(左)、小島勉(右)

-

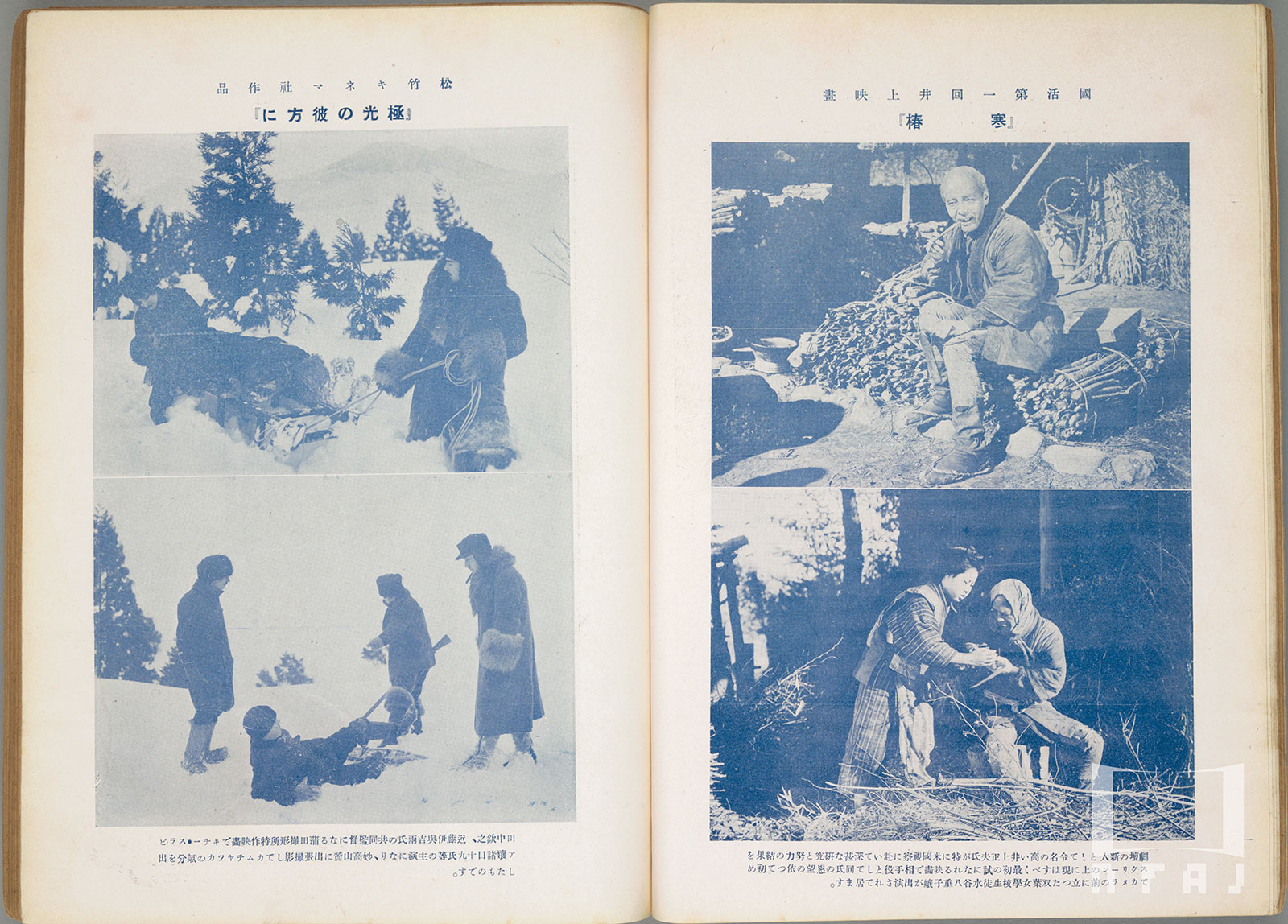

『活動畫報』第5巻第5号(1921年5月)口絵頁

右頁に『寒椿』スチルを掲載。映画のクレジットで「覆面令嬢」とされた水谷八重子の名前が、キャプションの中では学校名も含めて明かされている。

-

『活動雜誌』第7巻第5号(1921年5月)口絵頁

上の頁に『寒椿』スチルを掲載。右のキャプションには題名が『寒牡丹』と表記されている。 ※画像は左に90度回転しています。

-

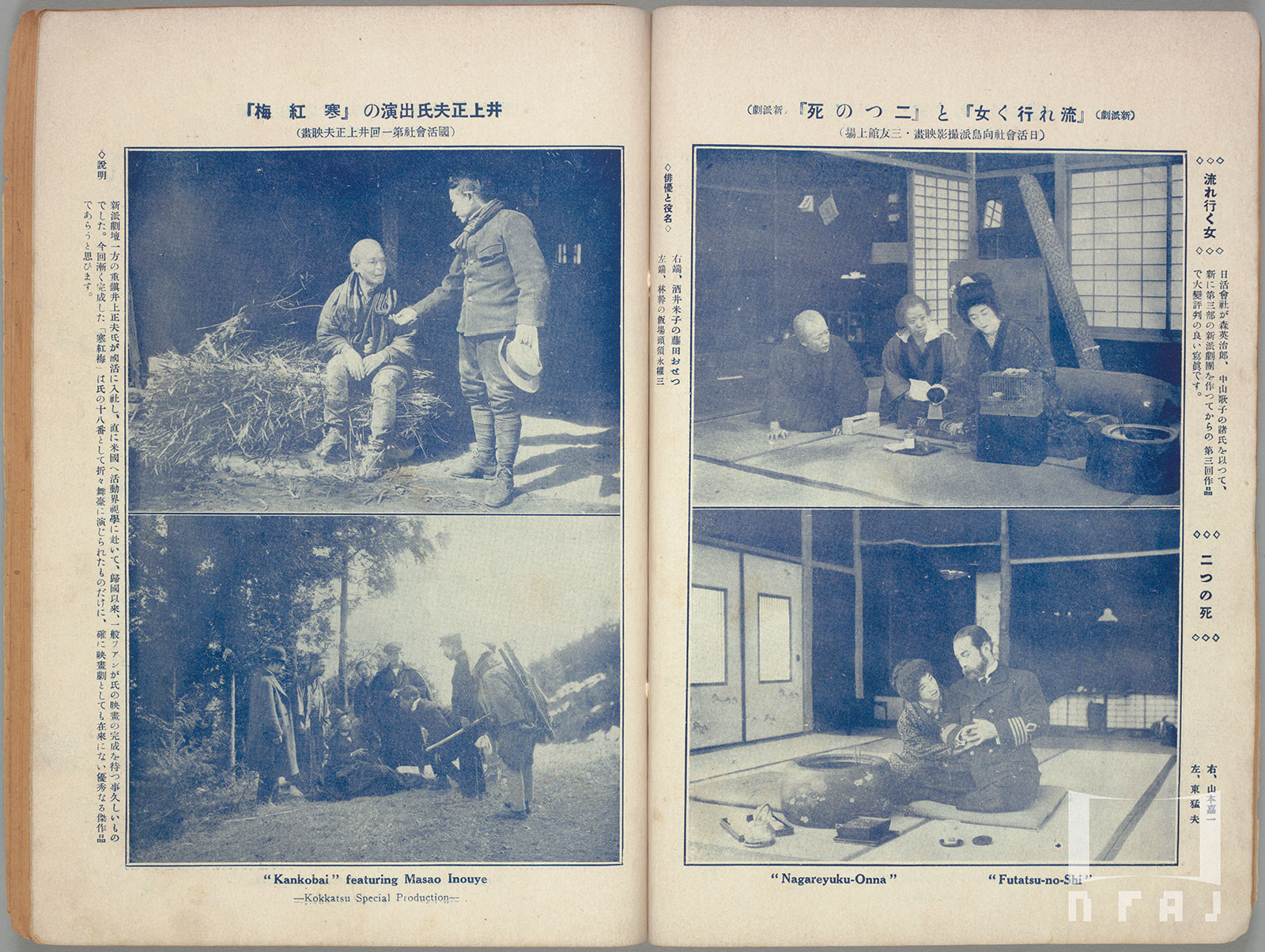

『活動寫眞雑誌」第3巻第5号(1921年5月)口絵頁

左頁に『寒椿』スチルを掲載。見出しと写真左の「説明」には題名が『寒紅梅』と表記されている。1916年に井上正夫出演でこの題名の天活作品があるが詳細は不明。

-

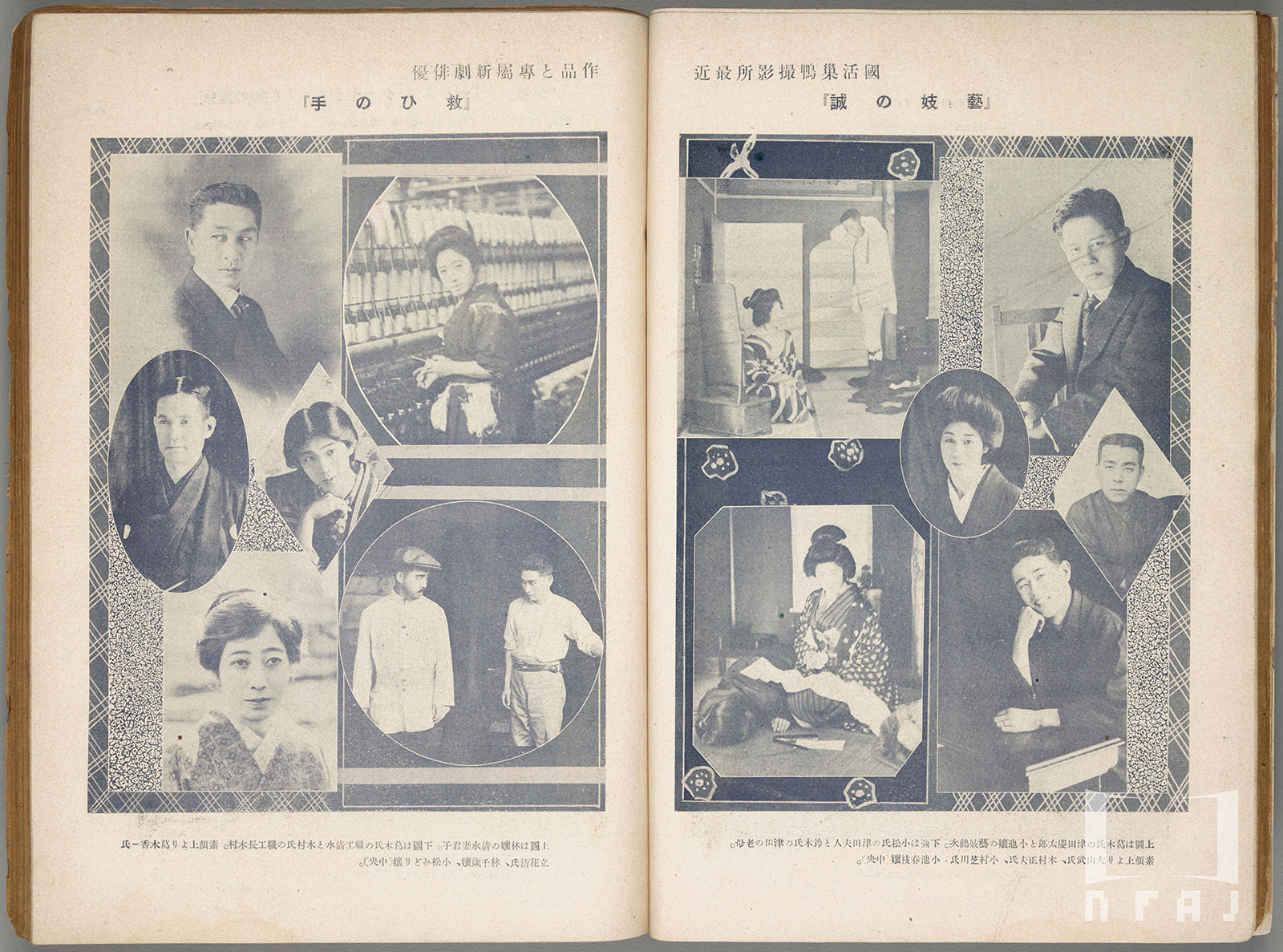

『活動畫報』第6巻第1号(1922年1月)口絵頁

国活巣鴨作品のスチルと所属俳優のポートレート。左頁に『救の手』。

-

『活動雜誌」第8巻第5号(1922年5月)口絵頁

右頁下に『ほとヽぎす』スチルを掲載。

-

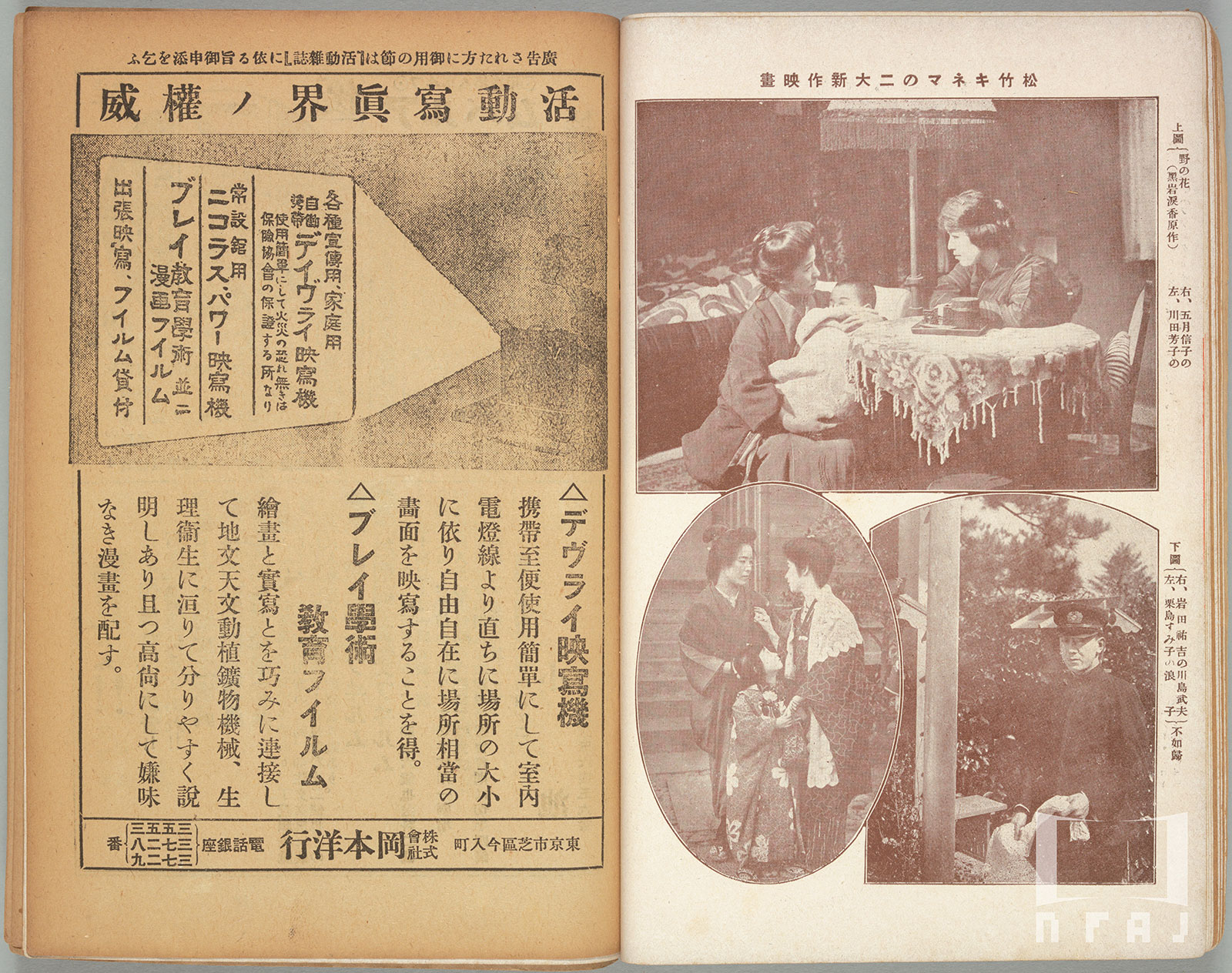

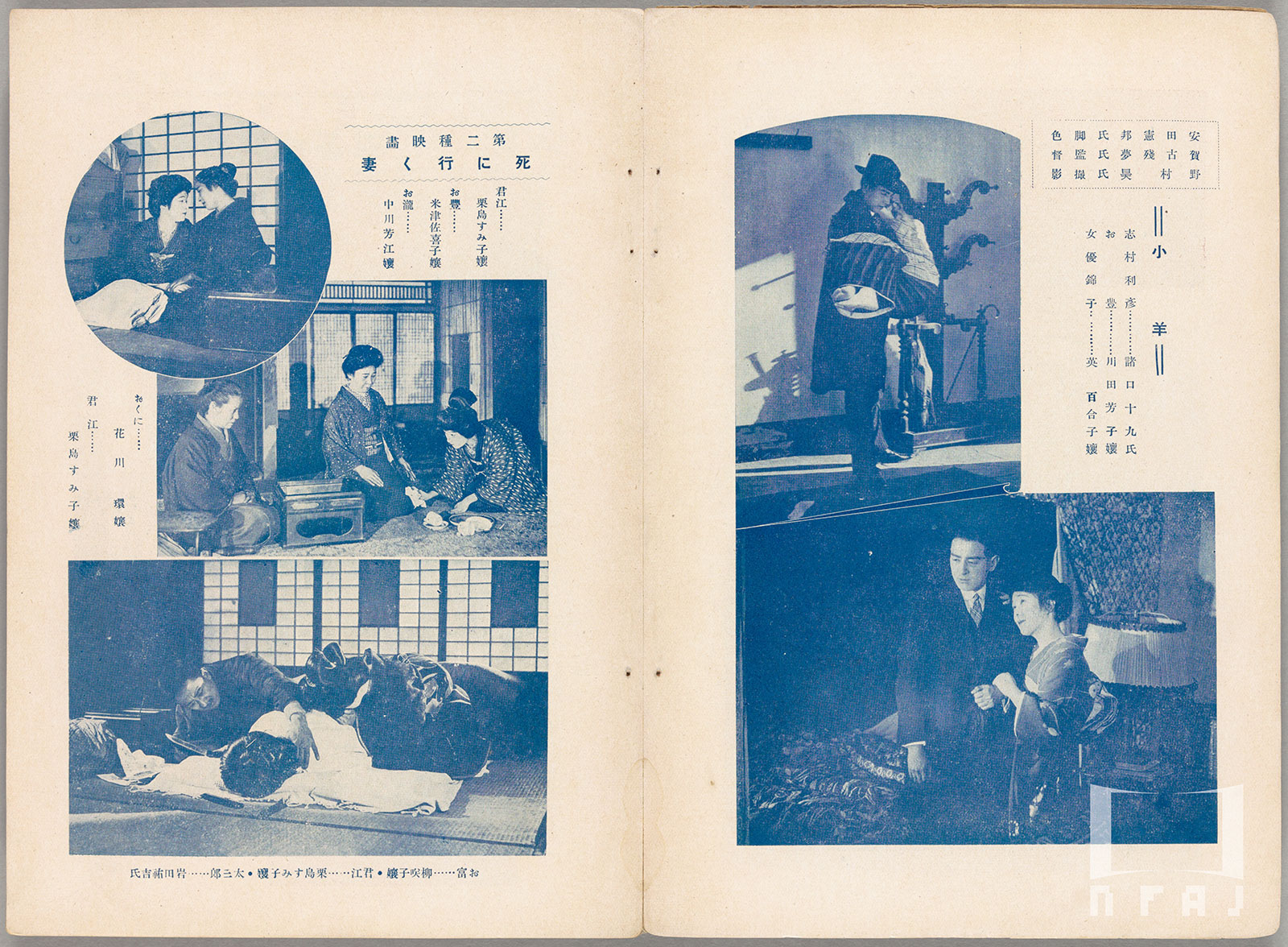

『蒲田』第9号(1923年3月)口絵頁

右頁に『小羊』スチルを掲載。

-

『蒲田画報』創刊号(1923年4月)口絵頁

右頁に『小羊』撮影スナップを掲載。「小鳥のトリックを撮影中」とあるが本サイトで配信している素材では該当する場面は確認できない。左頁は五月信子のポートレート。

-

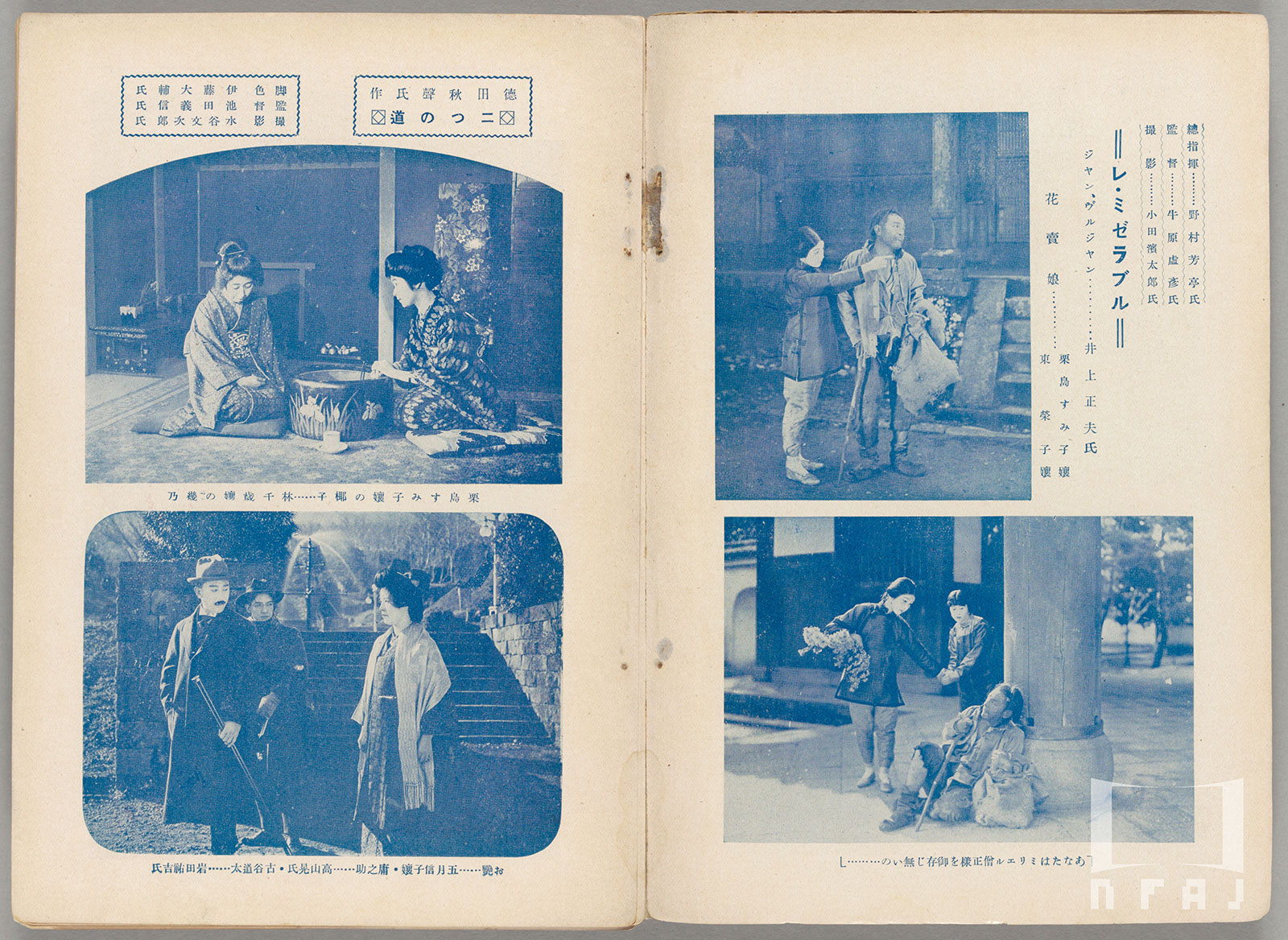

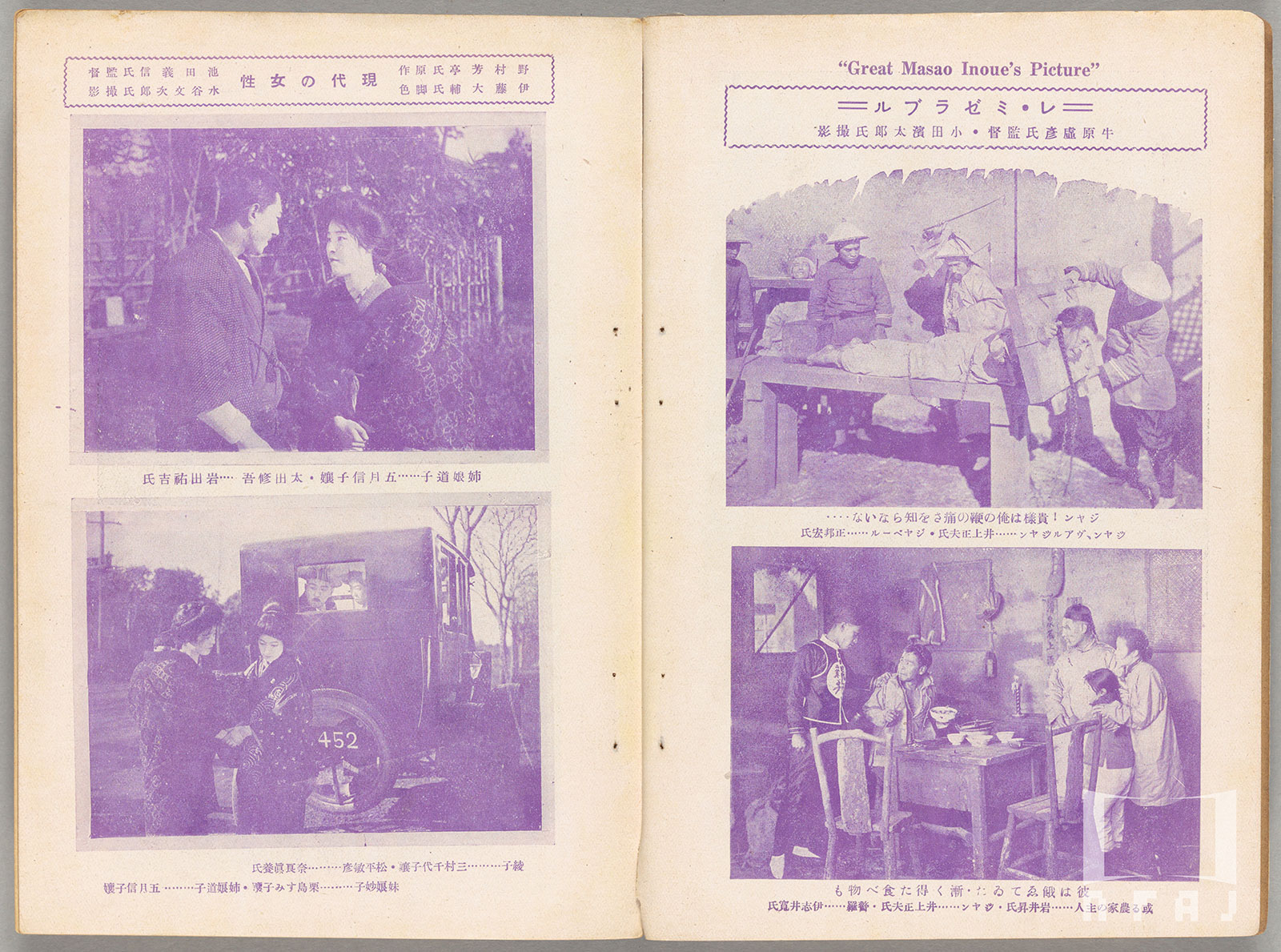

『蒲田』第9号(1923年3月)口絵頁

右頁に『噫無情 第一篇 放浪の巻』スチルを掲載。題名は『レ・ミゼラブル』になっている。

-

『蒲田』第10号(1923年4月)口絵頁

右頁に『噫無情 第一篇 放浪の巻』スチルを掲載。題名は『レ・ミゼラブル』になっている。

-

『國定忠次』[再公開サウンド版]ポスター

澤田没後の再公開時のポスター。『キネマ旬報』(第539号)に「サウンドを附し、ところどころに澤正の吹込んだレコードを入れた」サウンド版が1935年4月に浅草観音劇場で公開された記録がある。アシザワ商会は大阪の配給会社であることから、本資料は同サウンド版の関西方面での公開時のポスターの可能性が考えられる。

-

『大尉の娘』(1936年、松竹興行現代劇部=藝術座=新興キネマ東京撮影所)本読みスナップ

左から2人おいて野淵昶監督、井上正夫、水谷八重子。原作はドイツ映画を翻案した戯曲で、井上と水谷は舞台でも演じたことのある当たり役だった。映画化は複数回におよび、戯曲の初演者だった井上は1917年に小林商会で自らの監督で映画化し、水谷はトーキー初期の1929年に落合浪雄監督による映画化の際に出演した。

-

水谷八重子 舞台ポートレート 演目不詳

-

『白野弁十郎』舞台公演楽屋スナップ

1927年3月、帝劇の楽屋でアメリカ育ちの女優・砂田駒子の訪問を受ける澤田正二郎。

-

五月信子 舞台スナップ 演目不詳

五月信子は1925年に近代座、1934年には五月信子一座を結成して各地で公演を行った。