映画をみる

-

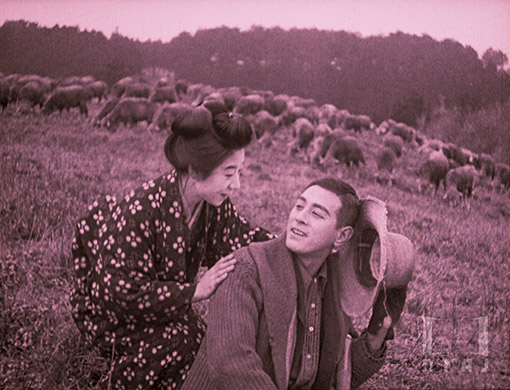

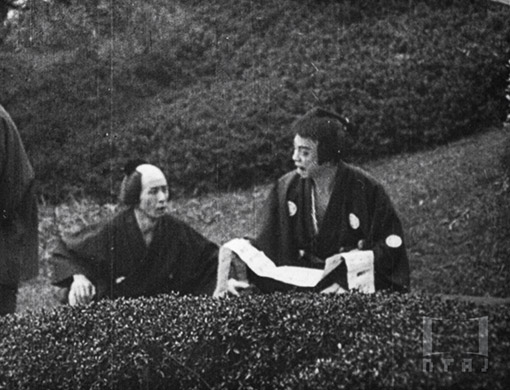

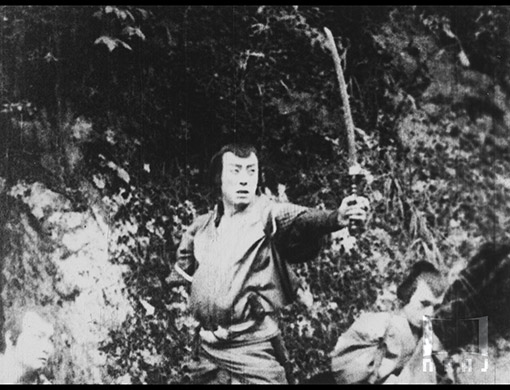

噫無情 第一篇 放浪の卷

1924(大正12)年

ヴィクトル・ユーゴーの歴史小説『レ・ミゼラブル』は1910年にはすでに日本での映画化の記録が残り、本作以降も戦後にいたるまで何度か映画化された。本作は2部作の第1部で舞台を中国大陸に設定しているが、中間字幕上の登場人物名は中国風にすることなく原作の名前を踏襲している。現存しているのはいくつかの場面の断片で、栗島すみ子を含む女優陣の出演場面は完全に欠落しているが、主演の井上正夫自身が映画での「最初の快心の作」と記した、その熱演の一端を確認することはできるだろう。